Mit den Kindern selbstentdeckend lernen – geht das auch in der Rechtschreibförderung? Und was heißt das eigentlich genau?

In diesem Blogartikel erfährst du unter anderem:

Außerdem geben wir dir noch fünf hilfreiche Tipps, die du beachten solltest, wenn du in deiner Rechtschreibförderung ein selbstentdeckendes Lernsetting für die Kinder gestalten willst.

Stellen wir uns mal vor, du willst einer Fördergruppe mit drei Kindern die Regel zur Konsonantendopplung erklären.

Du hast dir alles genau überlegt. Denn du möchtest natürlich, dass die Kinder die Regel auch wirklich verstehen.

Also veranschaulichst du auch alles mit vielen Wortbeispielen, die du an die Tafel oder auf ein Papier schreibst.

Du markierst die für die Regel entscheidenden Voraussetzungen – setzt Punkte oder Striche zur Kennzeichnung der Vokallänge unter die Vokale und hebst die nachfolgenden Konsonanten farbig hervor. Vielleicht klatschst du die Wörter auch noch in Silben und malst Silbenbögen unter die Silben.

Schließlich stehen da Wörter wie „Schwamm”, „Lampe”, „Wagen”, „Bagger” und „Decke”.

Und du hast genau erklärt, weshalb das „m” in „Schwamm” verdoppelt werden muss, das „m” in „Lampe” jedoch nicht.

Und warum „Wagen” kein doppeltes „g” bekommt, wie „Bagger”. Und dass bei „Decke” anstatt eines doppelten „k” ein „ck” geschrieben werden muss.

Und du findest, die Konsonantendopplung ist eigentlich eine tolle Regel – so schön klar!

Doch nicht nur dein Blick in die Gesichter der Kinder, sondern auch die Ergebnisse der Wörter, mit denen sie die Regel nach deiner Einführung üben sollen, zeigt dir, dass das keineswegs alle drei Kinder so sehen, wie du.

Das erste Kind, nennen wir es mal Nico, hat große Schwierigkeiten, den Unterschied zwischen kurzen und langen Vokalen zu hören. Auch das Klatschen in Silben hilft ihm für die Konsonantendopplung nicht – Nico trennt die Wörter beim Sprechen einfach nicht an der für die Schreibweise korrekten Stelle und spricht z.B. „Wa-tte” und „Fla-gge” – und schreibt die Wörter dann auch entsprechend falsch: „Wate” und „Flage” .

Für Elif dagegen ist das Silbensprechen scheinbar hilfreich: Sie spricht sich sicher Wörter wie „Mes-ser” und „Tan-ne” vor und schreibt entsprechend korrekt die doppelten Konsonanten als Silbengelenk.

Ben jedoch hat bei seinen Übungswörtern nun alle Vokale der Wörter mit Punkten und Strichen markiert und setzt die Konsonantendopplungen plötzlich ans Ende der zweiten Silbe: „Hakenn” und „Bogenn” und fragt dich: „Ist das wirklich richtig, das sieht total komisch aus!”

Obwohl alle drei Kinder dieselbe Erklärung von dir gehört haben, kann nur eines – Elif – die Regel richtig anwenden.

Nico fehlen wichtige Voraussetzungen, um die Regel überhaupt verstehen und anwenden zu können – vor allem die Fähigkeit, den Vokalklang sicher zu unterscheiden.

Und Ben ist einem Missverständnis aufgesessen, mit dem du nicht gerechnet hast. Vielleicht hattest du bei deiner Erläuterung nicht daran gedacht zu benennen, dass Konsonantendopplung nur nach kurz ausgesprochenen betonten Vokalen auftritt, nicht aber nach unbetonten.

Unser Beispiel zeigt:

Auch wenn sich eine Rechtschreibregel also eigentlich gut in Worte fassen lässt (was auf die Regel zur Konsonantendopplung erfreulicherweise zutrifft, aber leider längst nicht für alle Regeln der deutschen Rechtschreibung gilt), bedeutet es nicht, dass die Kinder die Regel wirklich verstehen und anwenden können, wenn wir sie für sie formulieren und mit Hilfe von Beispielen veranschaulichen.

Mehr noch:

Dass Elif die Regel zur Konsonantendopplung so gut umsetzen konnte, hat wahrscheinlich sogar eher wenig damit zu tun, wie du die Regel erklärt hast.

Viel wahrscheinlicher ist, dass sie auf ein bereits vorhandenes, implizites Wissen zurückgreift, das sie sich unbewusst im Zuge ihrer Erfahrungen mit unserer Schriftsprache angeeignet hat.

Doch wie hat sich Elif dieses Wissen überhaupt angeeignet? Ist das irgendwie von allein, quasi „automatisch” passiert?

Und warum verfügen nicht auch Nico und Ben über dieses Wissen?

Um das zu verstehen, lass uns noch ein Beispiel nehmen:

Ein Kleinkind sitzt im Hochstuhl und schiebt immer wieder seinen Löffel über die Tischkante. Dabei beobachtet es genau:

Der Löffel fällt jedes Mal herunter!

Dasselbe passiert, wenn es seine Rassel aus dem Kinderwagen wirft – sie landet jedes Mal auf dem Boden!

Nach unzähligen Versuchen schlussfolgert und abstrahiert das Kind seine Erkenntnis:

Dinge fallen herunter, wenn ich sie loslasse!

Diese Art des Lernens wird auch als „induktives Lernen” bezeichnet.

Es ist ein Lernen aus Erfahrung.

Dabei leiten wir aus vielen konkreten Erfahrungen eine allgemeine Gesetzmäßigkeit ab – im Beispiel des Kleinkindes das Gesetz der Schwerkraft.

Intuitive Rechtschreiblerner*innen lernen die Regeln der Rechtschreibung auf die gleiche Weise:

Anhand von vielen Wortbeispielen, die ihnen beim Lesen begegnen, erkennen sie Regelmäßigkeiten und Muster unserer Schriftsprache und leiten daraus – häufig völlig unbewusst und ohne dass es ihnen jemand erklärt hätte – Regeln der Rechtschreibung ab.

Intuitiv wissen sie zum Beispiel, dass „Schiff” mit einem doppelten „f” geschrieben werden muss und erfahren erst später, dass der kurze i-Laut der Grund dafür ist.

Allerdings hat auch das Wort „Stift” ein kurzes <i> – und trotzdem verdoppeln intuitive Rechtschreiber*innen das „f” in „Stift” nicht. Warum, können sie oft nicht erklären – „Das sieht einfach komisch aus.”, lautet meist die Antwort, wenn man nachfragt.

Ihr induktiv erworbenes Rechtschreibwissen sorgt dafür, dass sie die Regel zur Konsonantendopplung (= verdoppelt wird ein Konsonant, wenn der vorausgehende betonte Vokal kurz klingt und danach nur ein Konsonant folgt) sicher anwenden können.

Solch intuitive Rechtschreiblerner*innen haben wirklich Glück:

Ohne Mühe gelingt es ihnen, die Regeln unserer Rechtschreibung – quasi unbewusst – zu erfassen.

Elif ist offenbar eine solche intuitive Rechtschreiblernerin: Sie hat sich bereits implizites Regelwissen über den Aufbau von Silben angeeignet und wendet dieses auch schon unbewusst beim Silbenklatschen an (tatsächlich ist inzwischen nämlich erwiesen, dass Konsonantendopplung gar nicht hörbar ist, auch wenn das in vielen Förderprogrammen und Deutsch-Lehrwerken immer wieder behauptet wird). Elif nutzt also den vermeintlichen „Trick” Silbenklatschen deshalb so erfolgreich, weil sie unbewusst schon weiß, wie das Wort entsprechend der Silbenregel geschrieben werden muss. Unsere Erklärungen und Hinweise zur Konsonantendopplung fallen bei ihr deshalb auf einen fruchtbaren Boden.

Und auch Ben hat offenbar – das zeigt seine Reaktion auf seine Fehler – bereits einzelne Muster und Regelmäßigkeiten in unserer Schriftsprache erkannt. Er benennt seine Irritation, als er die Konsonantendopplung ans Ende der Wörter setzt: Er merkt, dass bei „Hakenn” und „Bogenn” etwas nicht stimmen kann, denn diese Schreibweise passt einfach nicht zu seinen bisherigen Schriftspracherfahrungen. Ihm fehlen jedoch noch andere wichtige Erkenntnisse (insbesondere die zur Rolle der Betonung in Wörtern), um die Regel zur Konsonantendopplung wirklich verstehen zu können. Und so kommt es bei ihm zu einem Missverständnis, das wir durch unsere nicht ganz präzisen Erklärungen begünstigt haben.

Und Nico schließlich konnte sich bisher offenbar – die Gründe dafür können vielfältig sein – noch kein implizites Wissen über die Strukturen der Schriftsprache aufbauen. Oder um beim Bild des Kleinkindes im Hochstuhl zu bleiben: Nico hat den Löffel noch nicht oft genug heruntergeworfen. Oder vielleicht hat er auch nie oder nur selten in einem Hochstuhl gesessen.

Für Kinder mit Rechtschreibschwierigkeiten oder Legasthenie ist die Situation also besonders schwierig.

Sie schaffen es meist nicht, die typischen Strukturen und Muster der Schriftsprache eigenständig und ohne Unterstützung sozusagen „nebenbei” zu erkennen und daraus die Regeln und Gesetzmäßigkeiten unserer Rechtschreibung abzuleiten.

Ihnen dann die Regeln zu erklären, um ihr Regelwissen aufzubauen, führt jedoch nicht zum Ziel.

Denn ein auf verbalen Erklärungen beruhender didaktischer Ansatz widerspricht unserem natürlichen, induktiven Lernverhalten!

Und er ignoriert auch die vielfältigen Anforderungen, die es für ein Kind bedeutet, wenn wir einen komplexen Lerninhalt in Worte fassen (aufmerksames Zuhören, Wortwissen, Erinnern, Verknüpfen, Schlussfolgern,…).

Dazu noch ein kleines Gedankenspiel zu dem Kleinkind im Hochstuhl aus unserem Beispiel:

Ich könnte mich ja durchaus auch vor das Kind setzen und sagen:

„So, ich erklär’ dir jetzt mal die Schwerkraft! Das ist nämlich so: Die Schwerkraft ist eine Kraft, die Gegenstände oder Objekte nur aufgrund ihrer Masse aufeinander ausüben. Die Erde ist ja ein ziemlich großes Objekt…” usw.

Das Kind würde meine Ausführungen wahrscheinlich mit großen Augen verfolgen – aber letztlich nichts begreifen. Denn was ich ihm erzählen würde, wäre viel zu abstrakt, als dass es damit etwas anfangen könnte. Das Kind könnte weder die von mir benutzten Begriffe verstehen noch das, was ich erzähle, mit konkreten Erfahrungen verbinden. Und so würden meine Worte für das Kind ohne jegliche Bedeutung bleiben.

Und genau so, wie das Kleinkind aus meinen Erklärungen zur Schwerkraft keinen Erkenntnisgewinn ziehen könnte, können auch Kinder mit Rechtschreibschwierigkeiten, denen wichtiges, induktiv erworbenes Erfahrungswissen zur Schriftsprache fehlt, mit unseren Erklärungen wenig anfangen.

Was können wir also tun?

Vielleicht hast du bei unserem Gedankenspiel zu dem Kind im Hochstuhl sofort gedacht:

Klar ist das Quatsch! Natürlich macht es überhaupt keinen Sinn, einem Einjährigen die Schwerkraft zu erklären! Und es würde ja auch niemand auf die Idee kommen, das zu versuchen.

Aber tatsächlich machen wir oft genau das bei Kindern mit Lernschwierigkeiten – ob in der Rechtschreibung oder in anderen Lernbereichen: Wir erklären.

Und erhoffen uns davon, dass die Kinder verstehen, was wir ihnen vermitteln wollen. Und es dann auch noch umsetzen können!

Das ist ein bisschen wie wenn man in der Fahrschule von dir erwarten würde, dass du Auto fahren kannst, nachdem dir jemand erklärt hat, wie ein Auto funktioniert und du als Beifahrer*in deinem Fahrlehrer ein paarmal beim Fahren zugeschaut hast.

Natürlich funktioniert das nicht. Als Fahrschüler*in musst du alles selbst ausprobieren und erst nachdem dir das Auto beim Anfahren-Üben mehrere Male ausgegangen ist, wirst du einen Aha-Moment erleben und ein Gefühl für das Verhältnis von Kupplung-Lösen und Gas-Geben bekommen und endlich begreifen, was genau eigentlich mit dem zuvor noch abstrakten Wort „Schleifpunkt“ gemeint ist.

Dieses „selbst Entdecken” wie etwas geht, ist für ein erfolgreiches, nachhaltiges Verstehen und Lernen ganz entscheidend!

Konfuzius, der berühmte chinesische Gelehrte und Philosoph, hat das schon vor 2500 Jahren sehr klug so formuliert:

Was du mir sagst, vergesse ich.

Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich.

Was du mich tun lässt, das verstehe ich.

Wenn wir Kinder beim Lernen unterstützen wollen, müssen wir also Räume schaffen, in denen sie ins Tun kommen und selbstentdeckend lernen können!

Bezogen auf das Rechtschreiblernen heißt das:

Wir müssen dafür sorgen, dass Kinder, denen es nicht gelingt, die Strukturen und Muster der Schriftsprache selbstständig zu erfassen, die Beobachtungen und Erfahrungen, die sie noch nicht machen konnten, nachholen können.

Sie brauchen einen Erfahrungsraum, in dem sie sich bewusst mit unserer Schriftsprache auseinandersetzen und sie bewusst untersuchen können. Wir können gezielt für sie Fördersituationen gestalten, in denen sie die Muster und Regelmäßigkeiten unserer Schriftsprache systematisch erforschen, selbst entdecken, daraus Hypothesen aufstellen und schließlich Regeln ableiten können.

Oder um wieder zum Bild des Kleinkindes im Hochstuhl zurückzukehren:

Statt ihnen zu erklären, dass Dinge herunterfallen, wenn wir sie loslassen, müssen wir für diese Kinder ein Setting schaffen, in dem sie selbst immer wieder „den Löffel herunterwerfen” können.

Worauf es dabei besonders ankommt, erfährst du hier:

Wenn du die Lernsituationen mit den Kindern als gemeinsames Forschen und Entdecken begreifst (statt als eine Situation zwischen lehrender und lernender Person), hast du schon den ersten, wichtigen Schritt hin zu einem selbstentdeckenden Lernsetting getan!

Während Kinder dir bei Erklärungen oft schon nach kurzer Zeit nicht mehr wirklich folgen (oft ganz ungewollt, ihre Aufmerksamkeitsspanne gibt einfach nicht mehr her), kannst du sie mit Forscheraufträgen ins Tun und in ein wirkliches Mitdenken bringen.

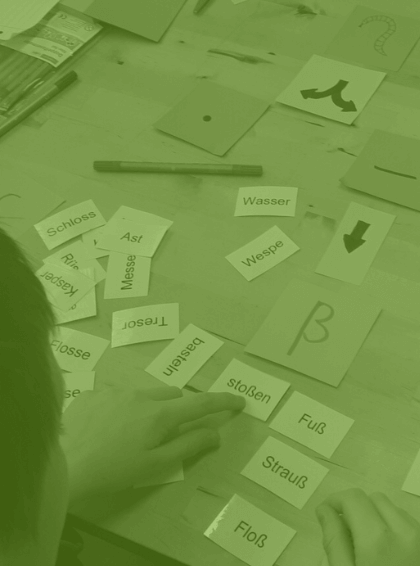

Indem du z.B. eine Auswahl an für einen bestimmten Regelbereich prototypischen Wörter vor ihnen ausbreitest, die ihr dann gemeinsam untersucht, kannst du sie dabei unterstützen, typische Muster selbstständig zu erkennen. Durch gezielte Fragen kannst du ihren Blick lenken und sie auch – nur soweit nötig und falls es ihnen nicht ohne deine Hinweise gelingt – auf Besonderheiten in den Wörtern aufmerksam machen.

So ermöglichst du den Kindern, wichtige Beobachtungen über die Strukturen und Gesetzmäßigkeiten unserer Schriftsprache zu machen, Vermutungen darüber anzustellen, diese zu überprüfen und schließlich Regelwissen daraus abzuleiten – und schaffst so einen Erfahrungsraum, in dem sich die Kinder als kompetent und selbstbestimmt erleben können.

Damit es gelingt, dass die Kinder die Systematiken und die Muster, denen unsere Schriftsprache folgt, mit deiner Unterstützung selbst entdecken, musst du ihnen Wortmaterial zur Verfügung stellen, das dieses Entdeckungspotential in ganz besonderem Maße bietet.

Darum solltest du das Wortmaterial für eure Erkundungen sorgfältig auswählen. Und zwar so, dass es sowohl in seiner Systematik, also seinem Aufbau, als auch in seiner Auftretenshäufigkeit unsere Schriftsprache repräsentiert.

Mit Hilfe von prototypischem Wortmaterial können die Kinder die Regeln der Rechtschreibung selbstentdeckend erkennen und verankern. Ausnahmen und seltene Schreibungen solltest du immer erst einmal rauslassen, damit Abweichungen von der „Norm“ die Kinder nicht verwirren und verunsichern.

Weil es Kindern mit Schwierigkeiten in der Rechtschreibung meist nicht gelingt, sich die Regelhaftigkeiten unserer Schriftsprache „nebenbei“ induktiv und unbewusst selbst zu erschließen, musst du ihnen die Lernprozesse, die bei intuitiven Rechtschreiblerner*innen unbewusst ablaufen, aktiv ins Bewusstsein holen. Statt einer unbewussten, impliziten Beschäftigung mit der Schriftsprache brauchen sie also eine eine bewusste, explizite Auseinandersetzung.

Deine gezielte Anleitung beim Erforschen des Wortmaterials, das ihr untersucht, ist also ganz entscheidend. Um den Kindern schrittweise wichtige Erkenntnisse zu ermöglichen, musst du dir selbst sehr darüber im Klaren sein, welche Erkenntnisschritte zum Verständnis der einzelnen Regeln nötig sind. Für die Regel zur Konsonantendopplung z.B. ist nicht nur die Unterscheidung des Vokalklangs (kurz oder lang) entscheidend, sondern auch die Anzahl der folgenden Konsonanten. UND – was oft vergessen wird – die Bedeutung der Betonung innerhalb des Wortes, denn Konsonantendopplung findet potentiell ja nur nach betonten Vokalen statt. Damit ein Kind eine Regel wie diese gut begreifen kann, müssen erst einmal wichtige Grundlagen aufgebaut werden – hier: betonte Stelle im Wort erkennen, Vokalklang unterscheiden.

Und das braucht gerade bei Kinder mit Rechtschreibschwierigkeiten viel Zeit!

Und ganz besonders: eine bewusste, gemeinsame Reflexion!

Es ist also ganz entscheidend, dass das Kind die Beobachtungen, die es mit deiner Unterstützung gemacht hat, benennt, also versprachlicht! Beziehungsweise, dass du dies für das Kind tust, indem du ihm passende Wörter und Formulierungen an die Hand gibst, um seine Vermutungen in Worte zu fassen.

Denn Sprache ist unser wichtigstes Medium der Reflexion!

Sie hebt konkrete Erfahrungen, die wir machen, auf eine abstrakte Ebene der Reflexion – und genau das ist nötig, damit Kinder aus ihren Beobachtungen wichtige schriftsprachliche Strukturen ableiten und Regeln schlussfolgern können.

Beim Rechtschreiblernen machen die Kinder naturgemäß auch immer wieder Fehler.

Genauer gesagt: Fehler sind oft wichtige Schritte in ihrem Lernprozess und gehören geradezu notwendigerweise zu diesem Prozess dazu.

Hinter vielen dieser „Fehler“ steht nä(h)mlich oft ein kluger Gedanke.

So ist tatsichlich keineswegs „dämlich“ wer „nämlich“ mit h schreibt – ganz im Gegenteil sogar!

Und auch ein Kind, das plötzlich „Sofer“ und „Omer“ schreibt statt „Sofa“ und „Oma“, hat ein wichtiges Muster unserer Schriftsprache verstanden!*

Umso wichtiger ist es, diese „Fehler“ nicht als Defizite wahrzunehmen, sondern gemeinsam zu besprechen, welche (oft sehr nachvollziehbaren) Überlegungen dahinter stehen.

Damit unterstützt du die Kinder nicht nur dabei, ihre Vermutungen und Hypothesen zu formulieren und zu überprüfen, sondern machst auch den Weg frei für neue Erkenntnisse und stärkst ihr Selbstwerterleben!

* Falls dich das Thema „kluge Fehler“ interessiert, findest du >> hier einen spannenden Blogartikel dazu.

Und last but not least und sooo wichtig:

Momente, in denen ein Kind eine wichtige Entdeckung macht, eine Erkenntnis formuliert oder eine Regel ableitet; Momente, in denen du dem Kind ansiehst, dass gerade „ein Groschen fällt“, in denen plötzlich seine Augen leuchten – das sind die magischen Momente in der Arbeit mit den Kindern!

Feiert sie!

Denn solche Aha-Erlebnisse sind wie ein Feuerwerk im Gehirn und die neuen Synapsen im Gehirn knallen nur so aneinander!

Was wir auf der Grundlage von Aha-Erlebnissen lernen, wird nachhaltig im Gehirn verankert.

Und die positiven Gefühle, die wir dabei haben, verstärken diesen Effekt noch!

Deshalb lohnt es sich so sehr, Aha-Erlebnisse und Erfolge zu feiern – denn das hinterlässt Spuren im Gehirn!

Und es stärkt das Selbstwirksamkeitserleben der Kinder und trägt zu einem positiven Selbstbild bei

– und das ist laut der berühmten Hattie-Studie der wichtigste Erfolgsfaktor beim Lernen!

In unserer Rechtschreib-Expedition spielt das selbstentdeckende Lernen eine ganz besonders große Rolle!

Hier erfährst du mehr:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Active Campaign. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen