In manchen Therapiestunden gibt es Momente, in denen ich innerlich die Sektkorken knallen lasse.

So wie gestern:

Da hatte eines meiner Therapiekinder ein entscheidendes Aha-Erlebnis. Und schrieb daran anknüpfend Wörter mit Konsonantendopplung ohne meine Unterstützung komplett richtig – obwohl wir die Konsonantendopplung noch gar nicht besprochen haben!

Wie das möglich ist?

Das erfährst du in diesem Blogartikel.

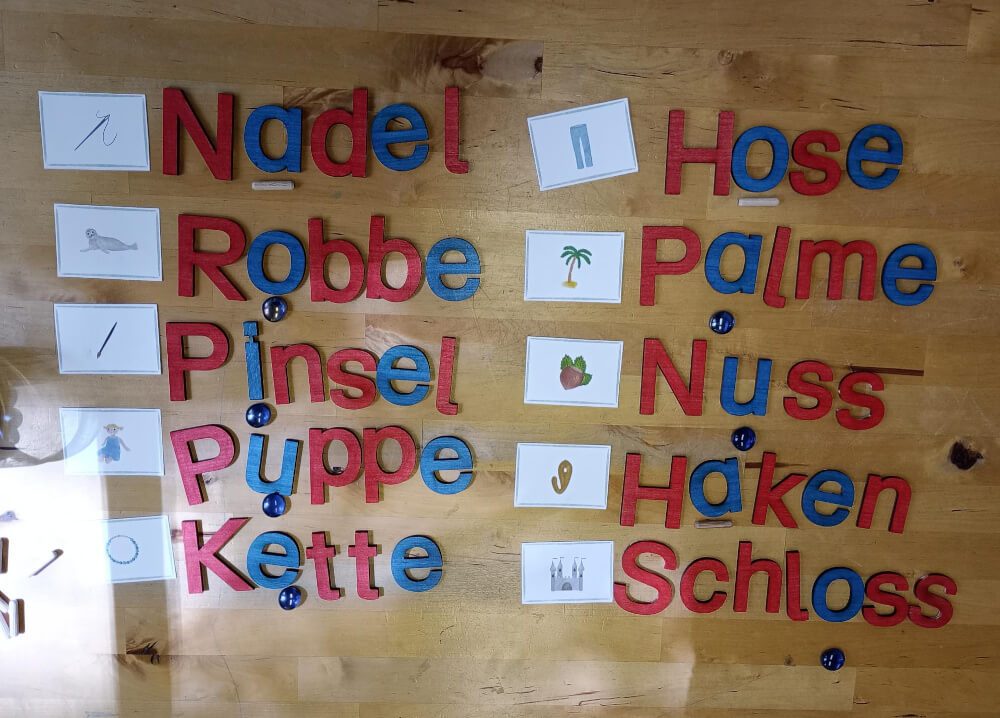

Gestern hat eines meiner Therapiekinder, ich nenne ihn hier mal Nico, diese Wörter komplett fehlerfrei gelegt:

Kontext:

Wir haben gerade die >> Fördersequenz zur Vokallängen-Unterscheidung beendet. Die Regel zur Konsonantendopplung haben wir jedoch noch NICHT besprochen.

Lauttreue Wörter schreibt Nico schon überwiegend fehlerfrei, er kann aber noch nicht auf orthografisches Regelwissen zurückgreifen.

Und trotzdem hat Nico die Wörter „Robbe“, „Nuss“, „Puppe“, „Schloss“ und „Kette“ nun richtig gelegt.

Wie kam es dazu?

Ich erzähls dir.

Ich hatte die Förderstunde mit einer Forschersituation begonnen, in der wir die Erkenntnisse der letzten Wochen unserer Rechtschreib-Expedition nochmal wiederholt haben:

Im Rahmen der >> Fördersequenz zur Vokallängen-Unterscheidung hatten Nico und ich nämlich über viele Wochen intensiv den unterschiedlichen Klang der „kurzen“ und „langen“ Vokale untersucht und dabei immer wieder dieselbe spannende Beobachtung gemacht:

Nach einem langen betonten Vokal folgt immer nur ein Konsonant, nach einem kurzen betonten Vokal folgen mindestens zwei!

Wir haben also nicht nur lange Zeit intensiv daran gearbeitet, den Unterschied zwischen z.B. einem „langen“ o wie in „Hose“ und einem „kurzen“ wie in „Wolke“ zu hören (wofür wir den Kindern in unserer >> Fördersequenz zur Vokallängen-Unterscheidung übrigens eine geniale Hilfestellung geben).

Sondern Nico hat im Zuge dessen auch ein ganz grundlegendes schriftsprachliches Muster unserer Sprache quasi nebenbei entdeckt:

Nämlich:

Dass die Anzahl der auf einen betonten Vokal folgenden Konsonanten in einem Zusammenhang mit seinem Klang steht!

Und:

Er hat dieses Muster nicht nur entdeckt, sondern es offenbar auch schon so weit verinnerlicht, dass er sein neu erworbenes, implizites Wissen schon anwenden kann, wie unsere gestrige Stunde gezeigt hat.

In einer ersten Runde legte Nico zu Bildkarten Wörter wie „Besen“, „Wolke“, „Fenster,“ und „Blume“ mit dem Beweglichen Alphabet.

Und weil wir es in den letzten Wochen so intensiv geübt haben, konnte er auch die Vokallänge jedes mal sicher bestimmen und markierte die betonten Vokale immer entsprechend mit einem Punkt oder Strich.

Als letztes Wort sollte Nico das Wort „Kamm“ legen.

Er nahm die Bildkarte in die Hand und sprach sich das Wort ein paar Mal vor:

„Kamm… Kamm… Kamm – das <a> klingt kurz!“

Er nahm sich ein <K>, ein <a> und ein <m> aus dem Beweglichen Alphabet, hielt dann kurz mit nachdenklichem Blick inne

– und nahm sich noch ein zweites <m> aus dem Kasten!

Als er das gesamte Wort korrekt neben die Bildkarte legt und das <a> mit einem Muggelstein als „kurz“ markiert, frage ich:

„Warum legst du denn zwei <m> bei Kamm?“

Nico schaut auf das Wort:

„Ist doch klar, dass Kamm zwei <m> braucht!“

Ich schaue Nico an.

„Warum ist das denn klar?

Über verdoppelte Konsonanten haben wir doch noch gar nicht gesprochen.“, frage ich.

„Na, das <a> klingt doch kurz! Und wenn ich nur ein <m> lege, fehlt doch ein Konsonant.

Es müssen doch aber immer mindestens zwei sein!

– Also müssen es zwei <m> sein!

Sonst steht da ja Kam, mit langem <a>…“

„Stimmt“, sage ich, „du hast vollkommen recht!“ und nicke anerkennend.

Und dann ergänze ich:

„Nico, jetzt hast du ganz nebenbei und ganz allein entdeckt, weshalb wir beim Schreiben manche Konsonanten verdoppeln!“

Nico strahlt mich an. Und ich strahle zurück. Und lasse innerlich die Sektkorken knallen.

Denn diese Momente sind einfach die allerschönsten!

Aha-Momente, die den Kindern buchstäblich ins Gesicht geschrieben stehen.

In denen ihnen ein „Licht aufgeht“ und etwas „Klick“ macht.

In denen sie verstehen, dass ein Phänomen unserer Schriftsprache vor dem Hintergrund ihrer Strukturen einfach Sinn ergibt!

„Komm, lass uns noch ein paar Wörter legen!“, sage ich und wir machen eine zweite und dritte Runde.

Dabei legt Nico auch die von mir eingestreuten Wörter mit Doppelkonsonanten richtig – und ist stolz wie Bolle!

Am Ende mache ich das Foto und schicke es seinen Eltern, damit sie die Freude über seinen Erfolg teilen können 🙂

Über Nicos Erfolg und den unserer anderen Therapiekinder freuen Marion und ich uns aber mindestens genauso sehr wie die Kinder!

Früher haben wir oft die Erfahrung gemacht, und vielleicht kennst du das ja auch, dass die Kinder das mühsam erarbeitete Regelwissen im Schreiben dann doch nicht anwenden können und auch weit verbreitete Strategien wie das Silbenklatschen oder das überdeutliche Sprechen nicht zu dem Erfolg führten, den sie auf so vermeintlich einfachem Weg versprechen.

Nachdem wir uns sehr intensiv mit der Sprachwissenschaft und der Forschung zur Rechtschreibdidaktik beschäftigt haben, wissen wir auch, warum das so ist:

Kindern Regeln nur zu vermitteln und sie die Anwendung üben zu lassen, führt insbesondere bei rechtschreibschwachen Kindern zu keinem tiefen Verständnis.

Das Regelwissen bleibt isoliert und abstrakt und kann nicht vernetzt und angewendet werden. Die Forschung zeigt dies sehr eindrücklich und fordert vielmehr einen forschenden Zugang, der insbesondere nicht-intuitiven Rechtschreiblernern die Möglichkeit bietet, die Regeln und Muster unserer Schriftsprache entdecken zu können.

Und noch deutlicher fällt das Urteil der Forschung zur Strategie des Silbensprechens aus.

Denn, daran gibt es in der Sprachwissenschaft keinen Zweifel:

Konsonantendopplung ist in unserer gesprochenen Sprache faktisch NICHT hörbar!

Und so ist der gut gemeinte und so einfach klingende Tipp, man müsse nur sehr deutlich und in (Schreib-)Silben sprechen, gerade für rechtschreibschwache Kinder keine Hilfe, sondern kann sie sogar zusätzlich verunsichern.

Das Sprechen in Silben als Strategie zum Erkennen eines doppelten Konsonanten fußt auf einem leider noch immer weit verbreiteten Irrtum!

(dazu hörst du bald mehr von uns).

Tatsächlich ist es ganz entscheidend, dass gerade rechtschreibschwache Kinder sprachrhythmische und klangliche Erfahrungen machen und entdecken, wie diese in ganz konkretem Zusammenhang zur Schriftsprache stehen.

Und genau da setzen wir mit unserer >> Rechtschreib-Expedition an!

Die Kinder erforschen die Phänomene unserer Schriftsprache mit unserer Unterstützung selbstentdeckend – und bauen auf der Grundlage ihrer Beobachtungen ein Wissen auf, das sie auch wirklich anwenden können.

Genau wie Nico:

Er hat die Unterscheidung kurzer und langer Vokale und der daran geknüpften schriftsprachlichen Muster so intensiv erforscht und dabei grundlegend verstanden (in der Forschung spricht man von „Verarbeitungstiefe“!), dass die Konsonantendopplung für ihn nun ein Klacks ist!

Falls du Lust hast, deine Kinder ebenso selbstentdeckend durch den Rechtschreib-Dschungel zu führen und gern mehr über unser >> Förderpaket zur Vokallängen-Unterscheidung erfahren willst, mit dem Nico dieses grundlegende Wissen aufbauen konnte, dann schau doch mal hier:

Mit dieser komplett ausgearbeiteten Fördersequenz lernen deine Schüler*innen den unterschiedlichen Klang unserer Vokale sicher zu unterscheiden – denn das ist die entscheidende Grundlage, um viele unserer Rechtschreibphänomene verstehen zu können!

Und ganz nebenbei erforschen sie ein zentrales schriftsprachliches Muster, das den Grundstein für das Verständnis der Konsonantendopplung legt.

PS: Übrigens arbeiten wir hier im Hintergrund an einem Förderpaket zur Konsonantendopplung. Denn mit einer einzigen Forschersituation zu diesem Phänomen ist es natürlich nicht getan – es gibt schließlich noch einige Besonderheiten zu beachten wie <ck> und <tz> oder den Umgang mit gebeugten Werben (z.B. „er schwimmt“) und zusammengesetzten Nomen (z.B. „Schwimmbad“) … Das ist die nächste Etappe meiner >> Rechtschreib-Expedition mit Nico :-).

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Active Campaign. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen